川西町の文化財

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:114

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

あしあと

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

川西町には国史跡1件、国重要文化財6件、県指定文化財6件、町指定文化財8件の文化財があります(平成28年12月20日現在)。ここでは町内の歴史上重要な名所・旧跡とともにこれら文化財を地区別に紹介していきます。

白米寺は元は大和川右岸の高堂八幡神社付近にありましたが、近世以前に廃寺になり遺物は分散、石造物は下永東方の教願寺に、重要文化財の仏像などは東城八幡神社境内の収蔵庫に収められています。同神社境内の水鉢が唯一の遺物です。平成13(2001)年最近高堂八幡神社近隣で発掘調査がなされた際、奈良時代の瓦が出土しています。

像高1442mm、寄木造、桧(ヒノキ)材

八幡神社境内の北東にあった阿弥陀堂に安置されていた白米寺伝来の像で、桧材に漆箔を施している右手を上に挙げ、左手を膝上に乗せて開き、両手とも親指と人差し指を結ぶ上品下生印を結んでいます。 蓮台は蓮肉と華盤のみが旧来のものですが、白毫や頭部の彩色は後世のもので、また光背を欠いています。制作年代としては平安後期の様式と考えられます。

像高1610mm、一木造、樟(クスノキ)材

かつては樟材に彩色を施していましたが、現在はほとんどが剥落しています。左手に宝珠を乗せ、右手を下に垂らして五指を伸ばし錫杖を持っていますが、宝珠・錫杖・光背・台座・白毫は後から付けられたものです。彫眼で、面相は全体的に中央に寄ったように造られています。左の膝から下の衣紋には衣のひだとひだの間に小さなひだを彫り込んでいる翻波式衣紋がとられており、下半身に安定感を持たせた像様とともに平安時代中期の作風がうかがえます。

像高515mm、寄木造、桧材

本像の伝承については定かではありませんが、白米寺の遺像と考えられます。二尺足らずの小像ですが、堂々たる量感を感じさせる彫技があり、京都市左京区花脊の峯定寺所蔵の重要文化財木造不動明王立像(平安後期)の系列に入る作例と考えられ、截金や構造などから鎌倉時代の早い時期の制作と見られる秀作です。

旧白米寺解説

閲覧にはAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。

像高 阿形912mm(3尺) 吽形910mm(3尺)

八幡神社拝殿の前に奉安される狛犬1対で、台座の銘文より安政6年(1859)に大阪の石工佐吉によって造立されたことが判明しています。作者の佐吉(1816~)は、幕末期に大和・大阪を中心に活躍した石工で、丹波生まれの石工、難波伊助のもとで修業したことから、丹波佐吉を名乗りました。佐吉は狛犬・石仏・石燈籠など多くの作例を残しましたが、特に狛犬に優れた技量を発揮しました。

佐吉の手がけた狛犬は今日までに14件程が知られており、そのうちの11件程が奈良県に所在します。バランスのとれた姿態と、力強く躍動感ある表現、細部まで行き届いた繊細な彫りに特徴があり、とりわけ基台に陰刻された「奉献」の文字の彫りの深さに顕著な個性が認められるといいます。

下永の八幡神社に伝わる本像は、現存する佐吉の狛犬の中では中期に属し、体躯が大型であり、先端を蕨手状に巻き込んだ尾の形態に新味が看取されます。「作師照信花押」とともに「大阪住石工佐吉」の銘が認められるのは、本像と同年に製作された三宅町伴堂の杵築神社の2件みです。

幕末の大和で活躍した石工、佐吉の遺作のひとつとして高い価値を有すものです。

東城八幡神社 石造狛犬 1対

東城八幡神社 石造狛犬 阿形

東城八幡神社 石造狛犬 吽形

保持団体:川西町下永東城自治会・川西町下永西城自治会

六月の第一日曜日に西城と東城で行われる行事で、どちらもノガミまでジャ(蛇)やジャジャ馬を担いで行き、ノガミで祭典を行います。ジャやジャジャ馬は、ノガミの所に持っていくと、そのままノガミに置かれます。東城では祭典後子どもたちが集まってきたムラの人たちに向かって、コモクサを放り投げます。この行事の確たる起源は不明ですが、相当古くから続けられていると推定できます。

行事内容から子どもの通過儀礼(仲間入りと一人前)の意味が認められ、またジャ・小型の農具の製作に民間信仰の特徴がよくあらわれています。

能楽観世流発祥伝承地(室町の世、この地に翁面と葱が空から降ってきた。)を記念して建造されました。昭和十一年(1936)にもとあった面塚の荒廃を解消すべく地元名士が京都観世会に働きかけ、同会の協力を得て建立され、その後河川改修で昭和三〇年(1955)に移転、昭和四二年(1967)に再移転して現在に至ります。碑に刻まれた「観世発祥之地」の文字は二十四世観世左近の筆によるものです。今も隣接する面塚公園とともに憩いの場として親しまれています。

祭神:豊鍬入姫命(トヨスキイリビメノミコト)

中世頃は「結崎宮」、江戸期では「春日神社」と呼ばれていましたが、享保二一年(1736)に編纂された「大和志」上でこの宮が「延喜式神名帳」に記された糸井神社であると断定され、今に至ります。本殿は江戸時代中期を降らない遺構と考えられます。糸井神社本殿は春日大社から移建した言い伝えを持ちますが、形式手法も春日大社の社殿とよく一致し、唐院の比売久波神社本殿と同じくその古社殿であることはほぼ誤りないと思われます。また今はなくなりましたが、北側に神宮寺がありました。

ともに同社の蔵で、おかげ踊り絵馬は慶応四年(1868)、太鼓踊り絵馬は天保十三年(1842)の作です。おかげ踊り絵馬は伊勢神宮に群参した「おかげ参り」に発するもので、おかげ参りから派生し幕末に流行した「ええじゃないか」の様子が描かれているともいわれています。

太鼓踊り絵馬にはかつて存在していた神宮寺の僧と思われる人物が燈籠に火をつけたり、スイカを振る舞っている様子が描かれており、特に後者は大和平野におけるスイカ栽培の歴史を知るうえで興味深い資料です。太鼓の音は雷を表すことから雨乞いが行われている図柄であることが分かります。

おかげ踊り絵馬

太鼓踊り絵馬

スイカを食べる様子(絵馬は復元したもの)

全長200m、前方部幅104m、同高11m10cm、後円部径113m、同高17m42cm、盾形周濠(南北265m、東西175m)をもつ全国33位、奈良県下19番目の規模の前方後円墳で、築造時期は4世紀末~5世紀初で、この時期の古墳としては最大規模です。この古墳に関する記述は古く、江戸時代中期~後半期の学者である木内石亭(1724~1808)が著した「雲根志」に「神代石」という名で、今で言う鍬形石が記されているのが最初です。後円部は盗掘がなされており、その際に散逸したと思われる遺物は、一部アメリカの博物館にも展示されています。

平成8年(1996)に奈良県立橿原考古学研究所により行われた前方部にある埋葬施設(粘土槨)の全面調査で出土した遺物には、棺外遺物として133点の腕輪型石製品、棺内遺物として鏡、石製合子、首飾り、腕輪等があります。これらの出土品は現在、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館に展示されています。

また平成17年度に行われた島の山古墳第10次調査において、植物製の籠が出土しました。

島の山古墳第10次調査の概要

閲覧にはAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。

祭神:久波御魂(クバミタマ)神、天八千千(アマハチチ)姫

島の山古墳の周濠西側に接している場所に立地している神社で、延長五年(927)にまとめられた『延喜式神名帳』に記載された式内社(しきないしゃ)です。本殿は春日大社摂社若宮神社本殿を移建したもので、同社に特徴的な春日造(妻入、妻側の前方にのみ庇を付けた形式)の社殿が建てられています。

本殿と拝殿の間にある平石は島の山古墳から持ちだされたもので、後円部頂上部の竪穴式石室に使用された天井石で、材質は竜山石(兵庫県高砂市及び加古川市でとれる石材名)です。 西側に箕輪寺(現在廃寺)があり、かつてはこの寺の僧侶が神社を管理していました。また室町時代までは隣町の保田から御輿が担がれてくるのが恒例だったという記述もあります。

一間社春日造、桧皮葺の建造物です。春日大社摂社若宮神社本殿を移建したものと伝えますが、細部の形式手法は春日大社本社本殿と一致しています。春日大社本社及び若宮神社本殿は、室町時代始めから式年造替の制が定められ、新たに御造営の際不要となった旧本殿を各地に譲渡しており、この比売久波神社本殿は後世の変更はありますが、大部分はよく旧状を残し、かなり古い遺構であるとみられます。時代は江戸時代初頃と思われ、現存する春日大社古社殿のうちでも、最も古いものに属します。

正徳二年(1712)奉納、奉納札は享保四年(1719)。

唐院村の氏宮であった比売久波神社に、村人らによって大般若経が奉納されたのは、正徳二年のことでした。その後、享保四年に同社の境内に経蔵が建てられ、大般若経はそこで収納されるようになりました。現存する奉納札は、この時に作成されたものです。経蔵が平成元年(1989)に倒壊した後、奉納札とともに唐院自治会で保存されるようになりました。

宗派:真言宗豊山派

地元では「キリン寺」と呼ばれていましたが、現在は基壇跡のみが残るのみとなっています。所蔵の仏像等は別の場所に安置されています。

像高465mm、一木造、榧(カヤ)材

箕輪寺が永享二年(1430)十一月の兵火(筒井・箸尾合戦)で堂舎本尊を失ったため、「平等寺三輪住僧定範」に無心して、永享八年に本像を迎え安置したとされます。彫眼、載金、台座をもち、光背は後から付けられています。伝承ではもと鳥羽天皇御帰依の本尊で、八条院-八条左大臣-笠置解脱上人-弘誓坊と相伝されたとします。制作年代は鎌倉時代(13世紀)、作者は不明です。

像高は持国天268mm、増長天275mm、広目天275mm、多聞天270mm。四軀(く)とも一木造、榧(カヤ)材

同時に町指定となった本尊十一面観音立像の脇侍。鎌倉時代以降流行した、いわゆる大仏殿様に倣うもので、作者は不明ですが玉眼の技法や、躍動感のある作風に鎌倉時代の特色がよく表れています。本尊と四天王とに表現の違いはありますが、ともに鎌倉時代の作と考えられます。

像高770mm、寄木造、桧材

玉眼、彩色を持つ像で、光背は二重円光、台座は蓮華七重座で、後から付けられたものです。天文四年(1535)の製作ですが、作者は不明です。台座は寛政十一年(1799)、下御門大仏師広慶の再興になります。像内の墨書銘より天文四年の作になることが知られます。作者は不明ながら、均整のとれた姿態や清潔感のある尊容は、当時、南都で活躍した宿院仏師の作例に通じます。

宗派:真言宗豊山派

本尊:木造釈迦如来坐像(国重文)

貞観時代に道詮律師が創建したといわれます。富貴寺は六縣神社と境を接し、もとは同社と一体でした。本堂、本尊ともに国の重要文化財に指定されています。

南北朝末期の寄棟造の建物で、近年まで荒廃していましたが、昭和三九年から四〇年にかけて解体修理が行われ、全く面目を一新しています。本尊である木造釈迦如来坐像の背面来迎壁には壁画が描かれていますが、剥落がひどくで上方の板にのみ彩色が残り、修理前には上下逆さまになっていたものがありましたが、図様から見ると向かって右に五軀の如来形坐像、左に不動明王を中心としてその上下左右に火炎光を負った明王像を描き、右端には象に乗った普賢菩薩、左端には獅子に乗った文殊菩薩らしいものを描いています。

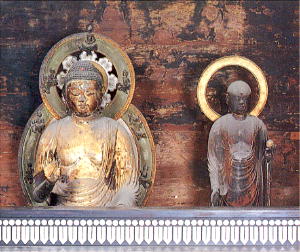

像高845mm、桧材、寄木造

富貴寺の本尊としてまつられている彫限、漆箔の坐像です。蓮花座、光背は、共に欠失損傷して不完全な上、後から加えられたものです。平安時代後期の和様彫刻の様式になったものであるため、重要文化財に指定されていますが、平安時代後期でも最末期のものと思われるもので、現本堂の前身堂の建立年代と伝えられている治承二年(1178)頃のものとみられます。

像高963mm、桧材、寄木造

本尊の木造釈迦如来坐像の向って右に位置する彫眼の像です。蓮花座及び輪光は後から加えられたものです。本尊釈迦如来坐像と全く同様といってよい和様彫刻で、同じ頃に造られたものと考えられます。

釈迦如来(左)と地蔵菩薩(右)

祭神:高市命・葛木命・十市命・志貴命・山辺命・曽布命

富貴寺と境内を同じくする神社で、毎年2月11日に子出来おんだ祭り(指定名は「六県神社の御田植祭(子出来オンダ)」)が行われます。

保持団体:川西町保田自治会

2月11日(以前は2月14日)の夜、六縣神社拝殿にて演じられる御田植祭です。この御田植祭には妊婦の弁当運びの時に出産の所作が伴うことから「子出来おんだ祭り」とも呼ばれます。この行事の始りは、境内富貴寺の創建時(平安時代)と伝えるが、明確ではありません。しかし、御田植祭にて演じられる所作や台詞を見るとかなり古風な様式を持っていると認められます。

行事内容は、古老(十人衆)が拝殿右(北)側に座り、その前で演じられる。その所作は1.水見回り、2.牛使い、3.施肥、4.土こなげ、5.田植、6.螺拾いと、妊婦の弁当運びと安産の神事及び種まきの所作と掛合い言葉の順に演じられます。

妊婦(本厄の男子が演じる)の弁当運びと安産の神事では弁当を夫のもとに運ぶ所作を行った後神主(夫)と問答を繰返します。このあと妊婦が「キリキリ腹が痛くなりました」と陣痛を訴え、腹に抱えていた太鼓をほうりだし、神主がその太鼓を拾って「ボン(男の子のこと)出来た出来た」といって太鼓を叩きます。この後歌を歌いながら種蒔神事が行われて終了。

妊婦と神主(夫)のユーモラスな台詞や所作と、種蒔きの所作に伴う台詞(歌)を含め、全体的に古風な芸能所作が残っています。

「六県神社の御田植祭(子出来オンダ)」(通称子出来おんだ祭り)の概要

閲覧にはAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。

宗派:浄土真宗仏光寺派

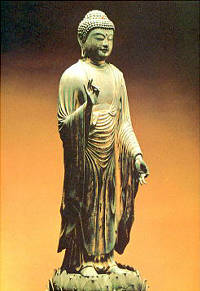

本尊:木造阿弥陀如来立像(国重文)

正和二(1313)年空信上人が伴堂で開いた草庵を35年後貞和四(1348)年に中興した安養寺を天正十一(1583)年頃保田に移して寺名も光林寺としました。

本堂は桁行13m72cm、梁間12m85cm、入母屋造、向拝一間、本瓦葺の浄土真宗本堂で東面する建物です。建立年代は、鬼瓦に承応三年(1654)の銘があることからこの頃の建立と考えられます。

表門は、境内東面に開かれた切妻造、本瓦葺の建物です。建立年代は明確でありませんが、特徴的な鰭をもつ鬼瓦の形状等から本堂と同時期の建立と考えられます。

上品下生印相を結ぶ玉眼、漆箔の像です。戦後の調査で、足の枘(ほぞ)に「承久三年法眼快慶」の墨書銘がみつかり、鎌倉時代の巧匠、快慶の最晩年の作ということが判明しました。

造立は大永三年(1523)で、舟型光背の高さが約1030mmの地蔵立像です。できものを治してもらうために願をかける日には、油をかける習わしがあることから油かけ地蔵と名前が付けられました。 吐田に伝わる文書「油掛延命地蔵尊濫觴」(あぶらかけえんめいじぞうそんらんしょう){天保十二年(1841)}には吐田がしばしば水難に見舞われ、地蔵尊が水に浸かることを嘆いた聖徳太子がこの地蔵尊に油を掛ければ水に犯されないという由来が残ります。

このように聖徳太子の伝承をともない、合わせてできもの等の病を治すという風習の存在など、当村における民間信仰を知りえる貴重な民俗文化財です。

油掛地蔵には以下のような伝説が伝えられています。

ある日村人が田を耕していますと、何か石が当たり、引きずり出してみると地蔵が出てきたので道の端でおまつりすることになりました。ですが田から出したままのどろどろの状態でしたので、別の人が地蔵の油や泥を洗い落としましたが、その人はその後おなかが死ぬほど痛くなってしまいました。そこでお地蔵様に再び泥や油を掛けたところ、その人の腹痛はけろっと直ってしまいました。それ以来、雨が降るなどしてきれいになると泥を塗るようになったそうです。

しばらくたったある年に、村の女の子にくさ、(できもの)ができてしまい、なかなか治らないということがありました。親は心配して女の子と一緒にお地蔵さんに願をかけました。するとある日女の子がお地蔵さんの前でつまずいてしまい、そのひょうしにお地蔵さんに手が触れてお地蔵さんの泥や油が付いてしまいました。女の子はそれをそのままにしていたところ、しばらくすると女の子のくさが治ってしまったそうです。それ以来そのお地蔵様はできものを治すお地蔵様として知られるようになったそうです。

川西町役場教育委員会事務局教育委員会事務局

電話: 0745-44-2684

FAX: 0745-43-3245

電話番号のかけ間違いにご注意ください!